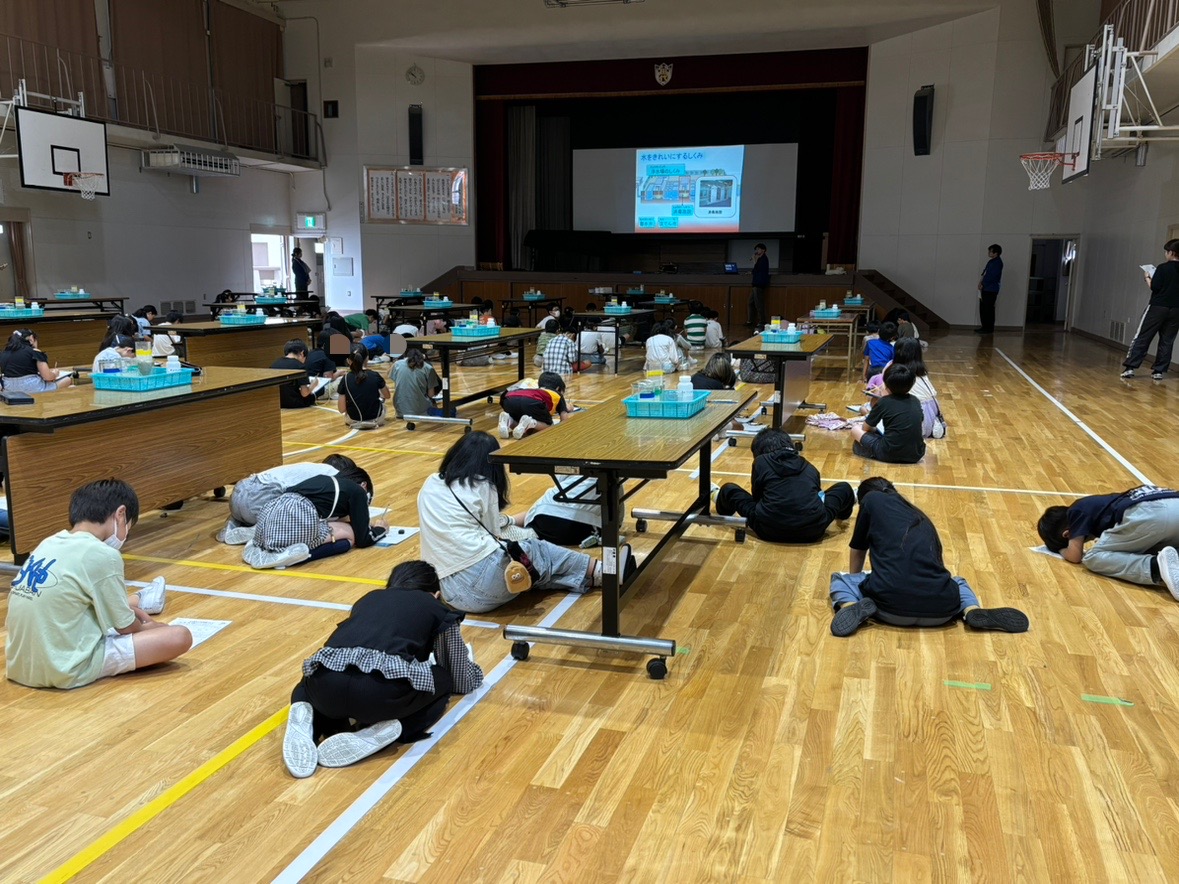

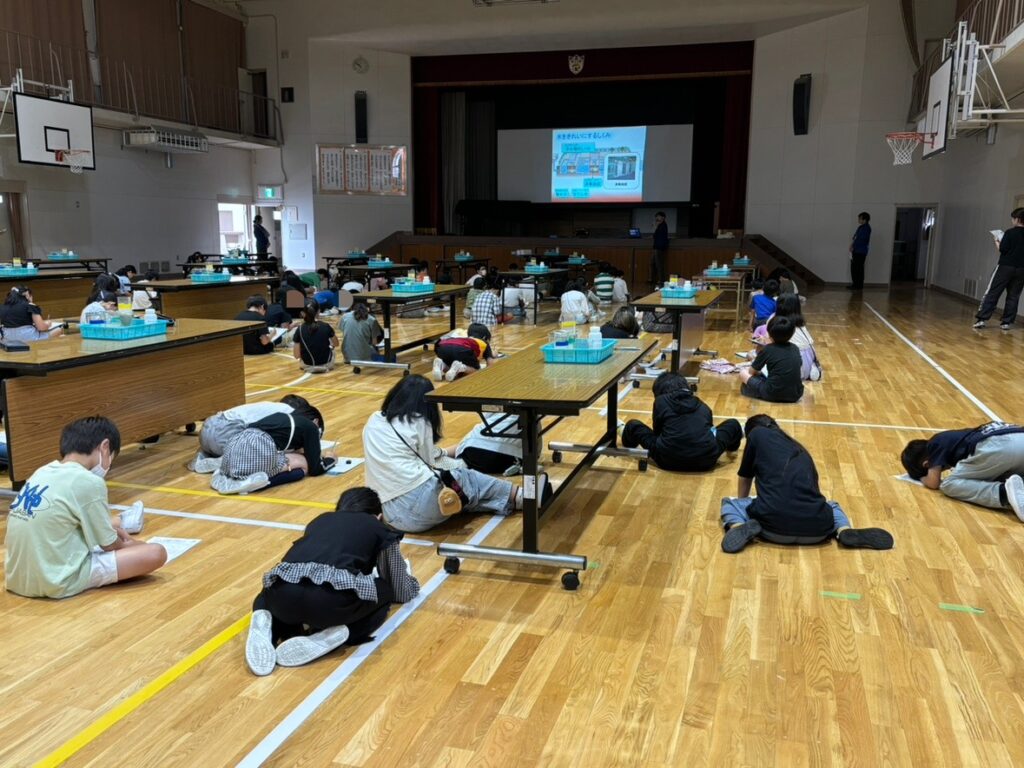

梅雨入りしたばかりの6月11日、名古屋市上下水道局の方による出前授業が、4年生向けに行われました。1・2組は家庭科室で、3〜6組は体育館での授業。今回は体育館で行われた様子をお届けします。

体育館には長机が並び、机の上にはビーカーなどの実験道具が置かれています。子どもたちも興味津々。5〜6人のグループで机を囲み、始まりを待ちました。

名古屋の水道水はどこから来るの?

2時間目、授業がスタートすると、まずはスライドを使って「水の循環」についてのお話が始まりました。「今朝、水を使った人?」「どんな時に使いましたか?」といった質問に、子どもたちは元気よく手を挙げて答えます。

続いての質問は、「名古屋の水道水、どこの川から来てると思う?」というもの。正解は…木曽川!知っている子も多く、こちらもたくさんの手が挙がりました。

二カ所の取水口(犬山市と一宮市)から木曽川の水をくみ取り、三カ所の浄水場へと運ばれていきます。その中の一つである「鍋屋上野浄水場」、実は千種区の街中にあるんですよ。

【浄水場のしくみを知ろう】

水がキレイになるまでには、いくつかのステップがあります。

まずは「着水井(ちゃくすいせい)」という場所に水が集まり、そこから「沈殿池(ちんでんち)」へ。沈殿池では薬を使って汚れを沈めて取り除きます。

そのあと、「消毒施設」で塩素による消毒。「ろ過池」でさらに細かい汚れを砂の層でこして最後に「配水池」を経て、「送配水ポンプ」で各家庭に届けられるそうです。

スライドにはアニメーションも使われており、イメージしやすい内容になっていました。子どもたちは真剣に話を聞きながら、一生懸命プリントに書き込んでいきます。

にごった水をキレイにしよう!

座学のあとは、いよいよ実験スタート!

事前に順番も決めていたようで、スムーズに作業が行われていきます。

実験1:にごった水をろ過しよう!

ビーカーに入ったにごった水に、「凝集剤(ぎょうしゅうざい)」という粉を大さじ1杯。くるくる混ぜて、しばらく置いておくと…汚れがどんどん沈んで、上のほうは透明になってきました。

「見て見て!」「すごいー!」と、あちこちからうれしそうな声。

さらにその上澄みの水を、ペットボトルに入れた砂の層に流してろ過すると、さらにキレイな水になりました。

「この水が飲めると思う人?」

残念ながら塩素による消毒をしていないので、この水を飲むことはできません。でも見た目は透明で、初めのにごった水とは全然ちがいました!

ちなみに、木曽川の水はとてもキレイで、普段目に見える汚れはほとんどないとのこと。ただ、台風のあとなどはどうしてもにごってしまうそうです。

実験2:塩素が入っているか調べよう!

次は、水道水に本当に塩素が入っているのかどうかを調べる実験です。

ビーカーに入れた水と薬品を混ぜて、色の変化を見るというもの。塩素が入っていると赤くなります。使ったのは、先ほどろ過した水と、今さっき体育館の外でくんできた水道水の2種類。

「赤くなったよ!」「こっちが水道水で、こっちがさっきの水!」どのグループも観察結果に夢中な様子でした。結果は、ぜひお子さんに聞いてみてくださいね♪

-769x1024.jpeg)

下水道の役割

3時間目は「下水道」がテーマ。

今は使い終わった水が下水道に流れていきますが、昔はそのまま川に流していた時代もあったそうです。

下水道には、次のような役割があります。

1.まちをキレイにする

私たちが使った水が下水道を通って処理されることで、道路やまちが清潔に保たれます。

2.大雨からまちを守る

雨水が下水道に流れることで、まちに雨水が溢れないようにしています。大雨に備えて、地下のトンネルを作ったりもしています。このトンネル、なんとゾウが歩けるくらい大きいんだとか!

3.川や海が汚れるのを防ぐ

川が汚れると、海も汚れ、生き物が住めなくなってしまいます。

水処理センターと「クマムシ」!

私たちが使った水は、水処理センターで24時間体制でキレイにされています。

「沈砂池(ちんさち)」でゴミを沈め、「反応タンク」では微生物の力を使って水をきれいにするそうです。微生物たちは、よごれを食べたり、自分のカラダにくっつけてキレイにしてくれます。

ここで登場したのが、「クマムシ(マクロビオツス)」。水をキレイにしてくれる微生物の代表です。顕微鏡で撮った映像がスライドに映ると、若干の悲鳴とともに、「かわいい〜」などの反応も。クマムシはとっても丈夫で、熱・酸・アルカリにも強く、「不死身の虫」と呼ばれているそうです。

クマムシをはじめとする微生物たちは、自身についた汚れが取り除かれた後、再び「反応タンク」でお仕事をしてくれるそうですよ。働き者の彼らに日々感謝ですね!

下水道を大切にするためのお願いごと

お話の最後には、「下水道に流してはいけないもの」について聞かせていただきました。

〇油

微生物は油が苦手です。また、油が固まると下水管が詰まってしまいます。使った油はキッチンペーパーで拭きとって燃えるごみに捨ててくださいね。

〇髪の毛や大量の洗剤

髪の毛は下水管がつまる原因になります。そして、微生物はたくさんの洗剤があると疲れてしまいます。

〇ティッシュペーパー

トイレットペーパーとよく似ていますが、ティッシュペーパーは水に溶けません。

実験3:トイレットペーパーとティッシュ、どうちがう?

ここで、もうひとつ実験です。

ビーカーの水に、トイレットペーパーとティッシュペーパーを入れて、溶けるかどうか観察。結果は一目瞭然!トイレットペーパーは溶けますが、ティッシュはそのまま。子どもたちは納得の表情で見比べていました。

-1024x768.jpeg)

水道水とミネラルウォーターの飲み比べ

各クラスから代表者が1人ずつ選ばれ、水道水とミネラルウォーターの飲み比べ実験にも挑戦しました(どちらがミネラルウォーターか当てる) 。4人ともぐいっと一気に飲み干してくれました。

「どちらがミネラルウォーターだと思った?」と聞かれると、4人全員の回答が一致!味については「こっちはペットボトルの水と同じ味」「なんだか甘みがあった」など、しっかり違いが分かっている様子で、正直驚いてしまいました。そして見事に全員大正解!

名古屋の水道水はマグネシウムが少なく、あっさりした飲みやすい味だそうです。しかも、100項目以上のチェックを受けているので、安心して飲んでくださいとのこと。どれくらい味の違いがあるのか、家でも飲み比べ実験をしてみたいですね。

地震のときの水の話も

最後に紹介されたのが「地下式給水せん(応急給水施設)」。

これは、水道が止まったときに使える設備です。マンホールのフタを開けると中に蛇口があり、ホースをつなぐと水を使うことができます。これは小学校にも設置されているそうなので、ぜひ覚えておきましょう。

質問タイムも大盛り上がり!

授業の最後には、子どもたちからの質問タイム。

〇凝集剤はどこで買えるの?

〇愛知県には浄水場は全部でいくつあるの?

〇沈めたゴミはそのままにしておくの?

などなど、なかなか鋭い質問がたくさん飛び出しました。すぐに答えられない質問は、「後日先生を通してお返事しますね」とのこと。きっと水道局の方も驚いたのではないでしょうか?

あっという間の2時間。見て、聞いて、体験して、水のことをたっぷり学んだ時間でした。どの子も前のめりで取り組み、楽しく授業を終えられたように思います。

今回のために、たくさん準備をしてくださった上下水道局の皆さん、本当にありがとうございました。

【おまけ】

昨年度、体育館にエアコン(8台)が設置されたおかげで、蒸し暑い梅雨の時期でも快適に過ごすことができました。これからの季節、体育や行事でも大活躍してくれそうですね!