6月18日の水曜日、本当に梅雨入りしているのか疑いたくなるような予想最高気温35度超え猛暑日予報の日でしたが、4年生は校外学習で瀬戸市にある焼きものの博物館「瀬戸蔵」見学と「品野陶磁器センター」での絵付け体験に行きました。

当日は4年生6クラスを半分に分かれました。瀬戸蔵から先に見学するクラスと、品野陶磁器センターでの体験を先にするクラスがありましたが、今回は前者のクラスの様子をお届けします。

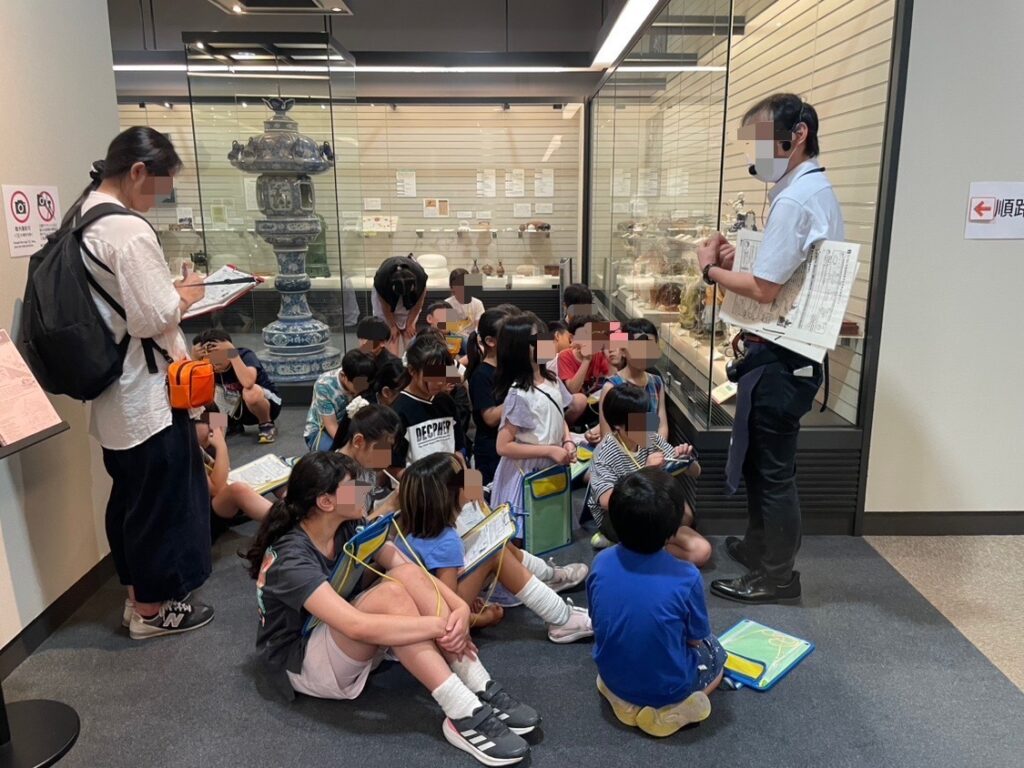

瀬戸蔵見学

バス3台で田代小学校から約1時間で瀬戸蔵に到着。

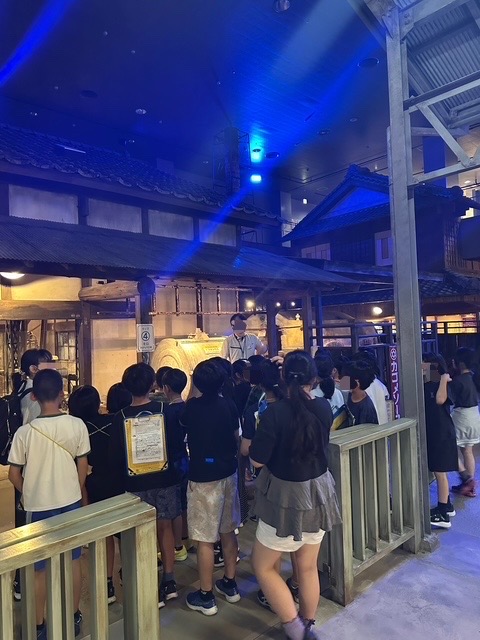

着いて早々、まずは瀬戸蔵の職員さんからの館内には陶器などワレモノが展示されているから気を付けてくださいなどの注意事項を静かに聞いた後、館内の見学に入りました。

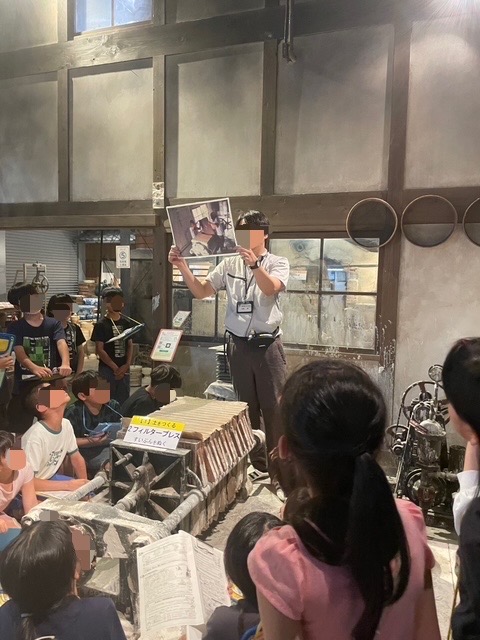

展示コーナーでは約60年前(昭和30~40年代)の瀬戸の工房が再現されていて、ここはちょっと昔の瀬戸にタイムスリップして行った気分になれる場所です。愛知県の代表的産業の1つである瀬戸焼の伝統的な製造工程と瀬戸焼の誕生から現代までの発展の歴史が展示されています。

子ども達は瀬戸蔵の職員さんの説明を聞いて、ワークシート「焼き物について知ろう」を自分で埋めながら見学して行きました。

ここでまず、瀬戸焼の特徴とどのように作れていたのかを、簡単にご紹介します。

日本の陶磁器産業は石川県の九谷焼、この地方でも美濃焼、常滑焼などたくさんありますが、瀬戸焼はガラス成分の入った釉薬(うわぐすり)を塗り付けてあるのが特徴です。瀬戸の土質は白い土で、そこから白い粘土がたくさん取れたために陶磁器産業が盛んになりました。

この瀬戸焼は、次のような工程で作られていました。

① まずは粘土を粉々に砕いて、「トロンミル」と呼ばれる機械で何種類かの粘土を混ぜる。

② 「フィルターブレス」という機械を使って水分を抜いて、硬い粘土のケーキができる。

③ 「土練り器」を使って柔らかくしてから、ろくろを使って陶器の形を作る。

④ 工房内の高い所にある棚で数日間乾燥させる(空気は上昇するため、高い所の方が乾燥しやすいそうです)。

⑤ 乾燥した陶器に釉薬を塗って絵付けをする。

⑥ 1度に5000個も入る窯で焼き、焼きあがったら完成です!

当時、瀬戸の町を流れる瀬戸川は焼く前の陶器を洗うために使われ、瀬戸の町中には500本近くもの煙突が立ち並び、瀬戸焼がどんどん焼かれていたそうです。瀬戸焼が瀬戸に住む人々の生活を支えていたことがよく分かります。

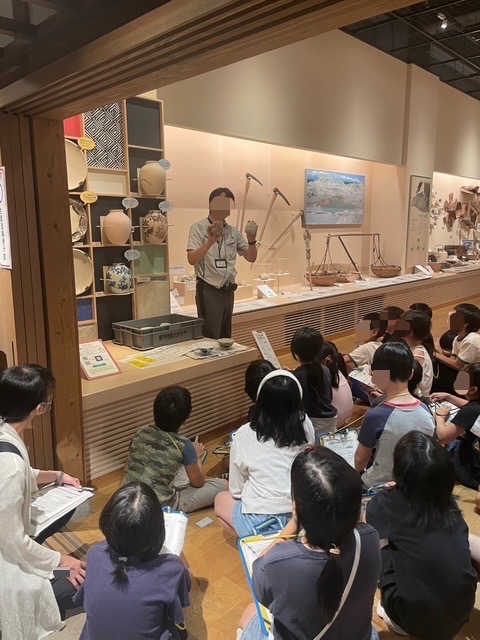

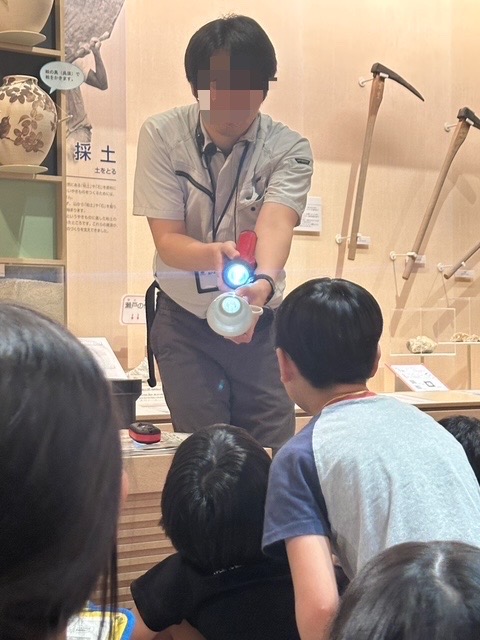

さて、見学を進めていくと、職員さんから「陶器」と「磁器」の違いについて、実演をしながらの説明がありました。

磁器は、陶器と違って、指で弾くと音がチーンと響くとか、光を通すから透けて見える特徴があるそうです。実際に懐中電灯で昔のコーヒーカップの底を上から照らすと、日本髪の女性の顔が写し出されて、子ども達からは「お~っ!」「絵が映ってる!」と歓声が上がっていました。

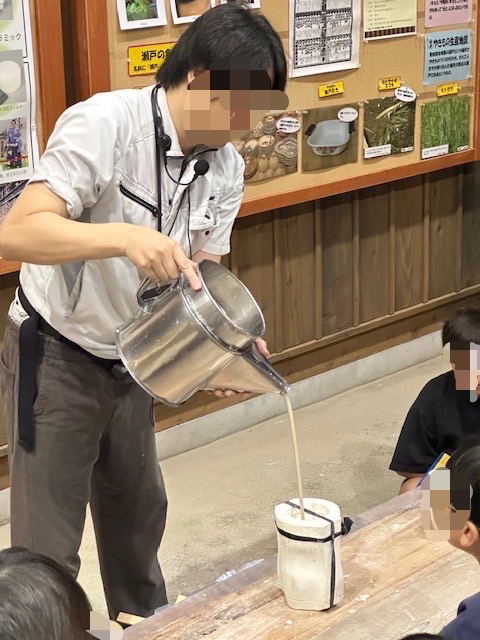

そして、花瓶など複雑な形をしたものを作る場合には「鋳込み」と呼ばれる製法で、石こうでできた鋳型に液体状にした粘土を流し込んで作るそうなのですが、ここで職員さんからクイズが出題!

「さあ、この鋳型いっぱいに粘土を流し込んだ後で、花瓶の中身を空洞にしたいんですが、どうしたら空洞にできるでしょう?」

職員さんからのクイズに子ども達も大盛り上がり!その中で、「さかさまにする…?」と答えた子がいて見事に正解! 鋳型に粘土を流し込んでしばらくすると外側だけ固まるので、鋳型を逆さまにすると中身の粘土がドロッと抜けて空洞の花瓶ができるとのことでした。

陶磁器の歴史のコーナーでは、明治以降に作られたカラフルな陶磁器の中からコーヒーカップ、便器、鳥のワシの置き物、そしてコイン(硬貨)の4つを見つけるミニチャレンジもありました。子ども達は「どこだ?」「どれだ?」と、展示コーナー内を小走りで一生懸命探し回っていました。

最後に、今年は瀬戸電が走り始めてから120周年ということで、瀬戸電の歴史コーナーを見学しました。瀬戸電は昔名古屋城のお堀の中を走っており、焼き上がった瀬戸焼を名古屋まで運ぶ重要な輸送ラインだったそうです。昭和時代の旧駅舎エントランスや改札の一部が再現されていて、昭和3年から平成13年まで現役で活躍していた今年御歳97歳!の「モ754」系の展示車両にクラス全員で乗り込み、先生のカメラで記念撮影をしました。

お昼休憩

見学が終わって、みんなお腹ペコペコ~。お待ちかねのお弁当の時間です!

レジャーシートを広げてそれぞれお弁当を食べて、午後の絵付け体験のためにみんなエネルギーチャージ完了です!

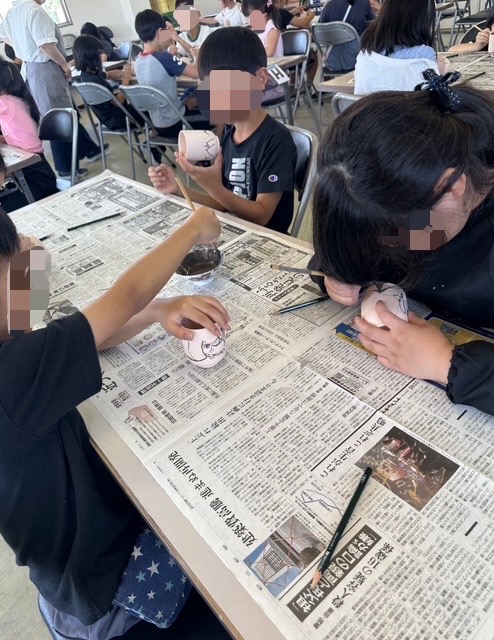

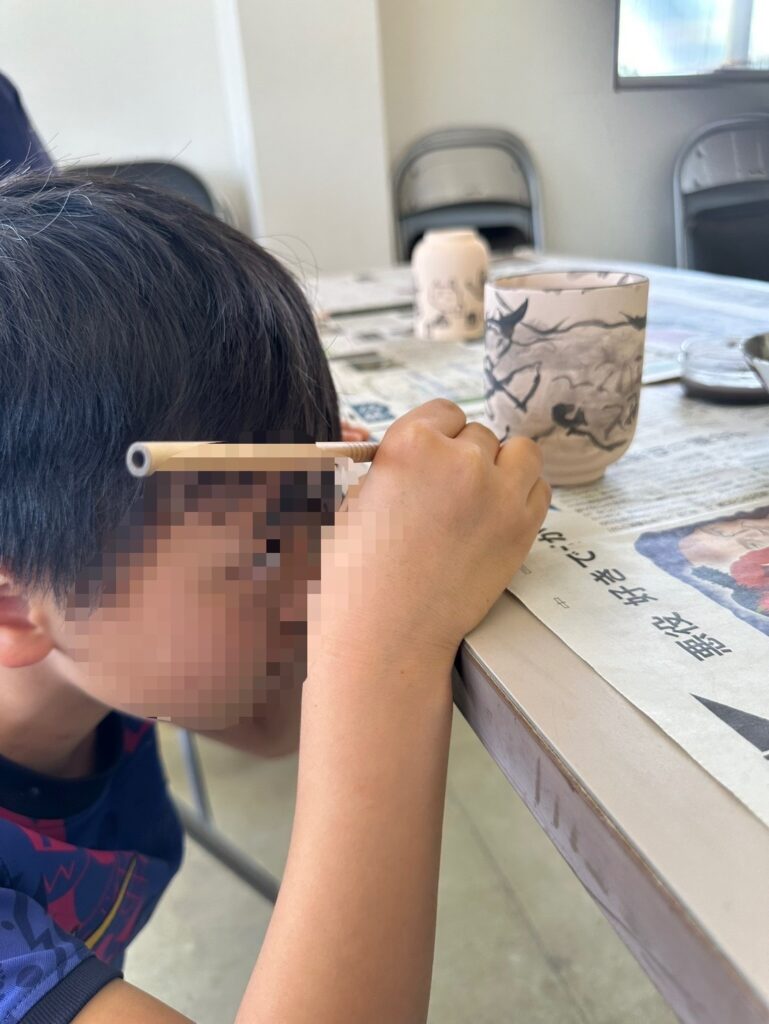

品野陶磁器センターで絵付け体験

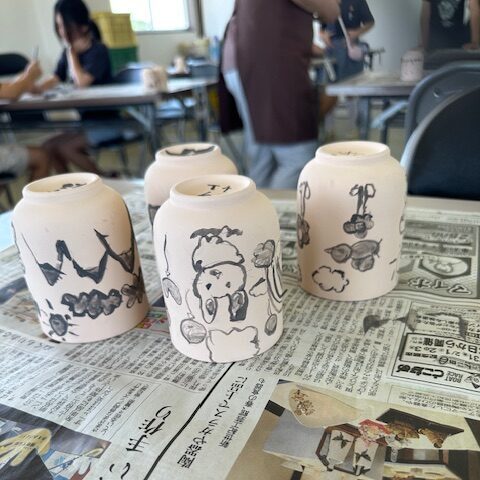

子ども達は瀬戸蔵から再びバスに乗車し、少し山奥の方にある品野陶磁器センターに移動しました。絵付け体験の部屋に着いて、絵付けに使う「呉須」という塗料を使った絵の描き方の説明を職員さんから受けてから、いよいよ絵付け作業の開始です。

まずはみんな思い思いに下書きの絵を鉛筆で描いてから、筆に塗料を付けて描いた下絵をなぞって行きました。「意外と難しいなー」「中にも描こうかなー」「お母さんの絵描こう!」などとみんな集中して描いているようでした。絵付けの完成した子ども達の作品を眺めてみると、山々の自然を描いた子、ウサギさんや自分の飼っているペットを描いた子、かわいらしいお花を描いている子など、それぞれが好きな絵を楽しんで描けたようです。

絵付け体験の作業時間が終わって、最後の職員さんからの質問で「またやってみたい人~?」という質問に、みんな「はーい!!」と元気に手を挙げていました!

この日に描いたみんなの作品は、品野陶磁器センターさんの窯で焼いて後日学校へ送ってもらいます。

早くも梅雨明けしたかと思ってしまうような猛暑日でしたが、暑さに負けずみんな1日頑張りました!

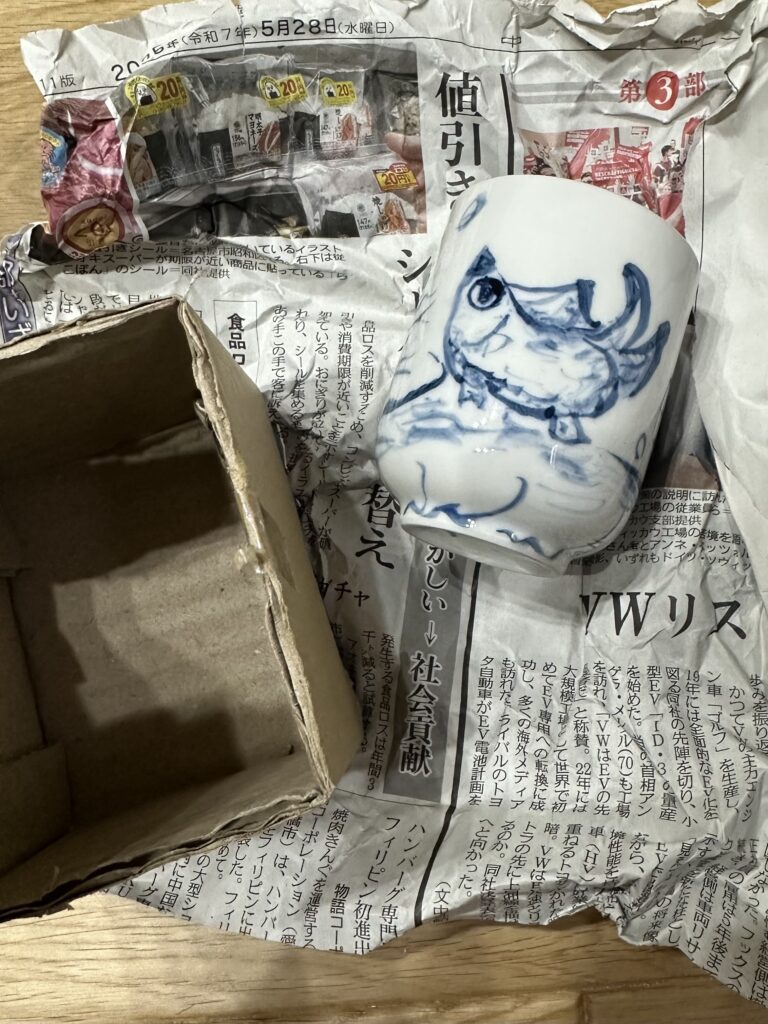

そして先日、学校にみんなが絵付けした湯呑みの完成品が届きました!世界に1つしかない自分だけの湯呑み、良い思い出になりますね。落として割らないように大切に使ってくださいね。