9月24日(5・6時間目)、4年生を対象に防災の授業が行われました。

この授業は、毎年田代学区連絡協議会のみなさんが実施してくださっているものです。

今回も、実践的でためになるお話がたくさんありましたので、子どもたちの様子とともにお伝えします。

災害に備えて

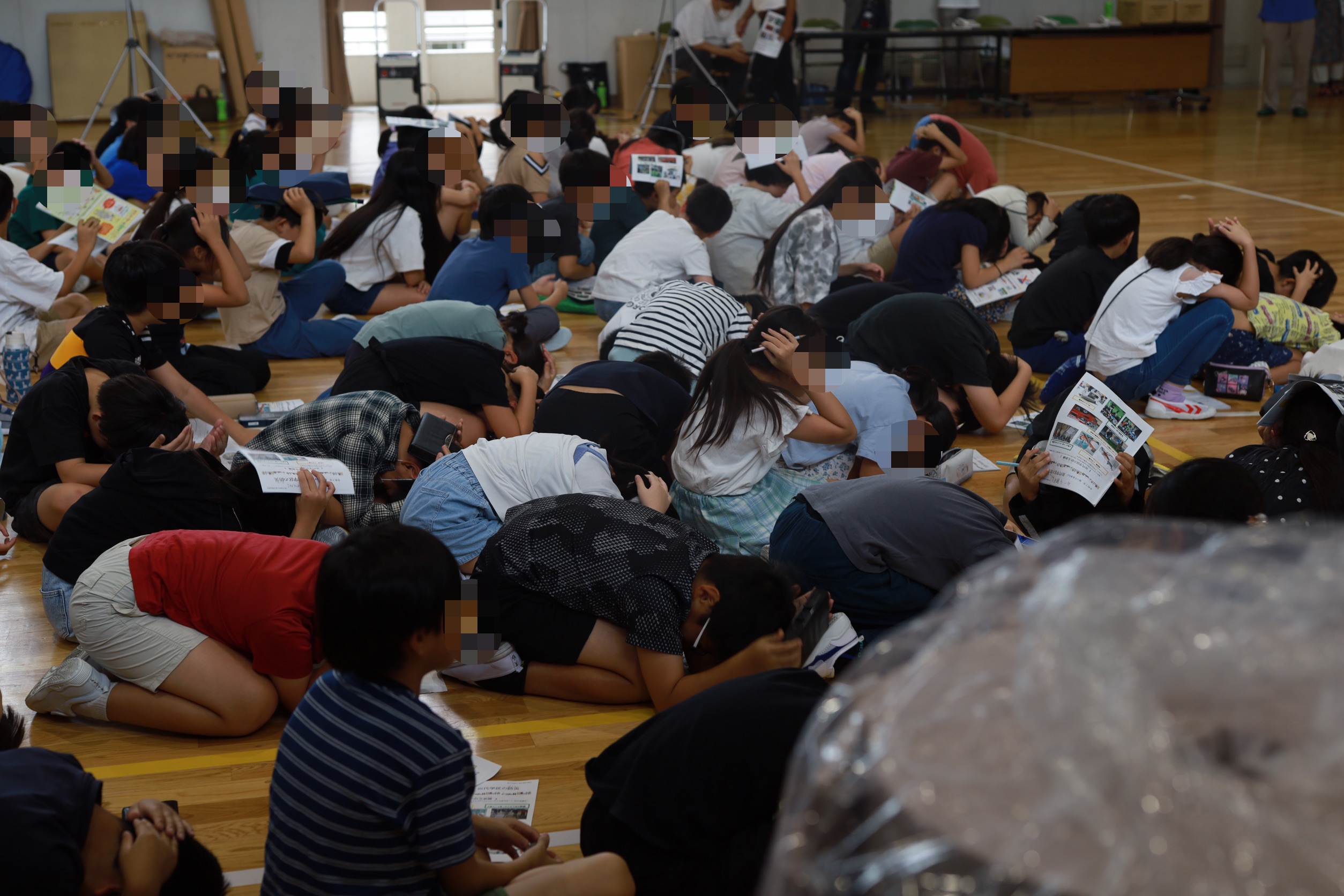

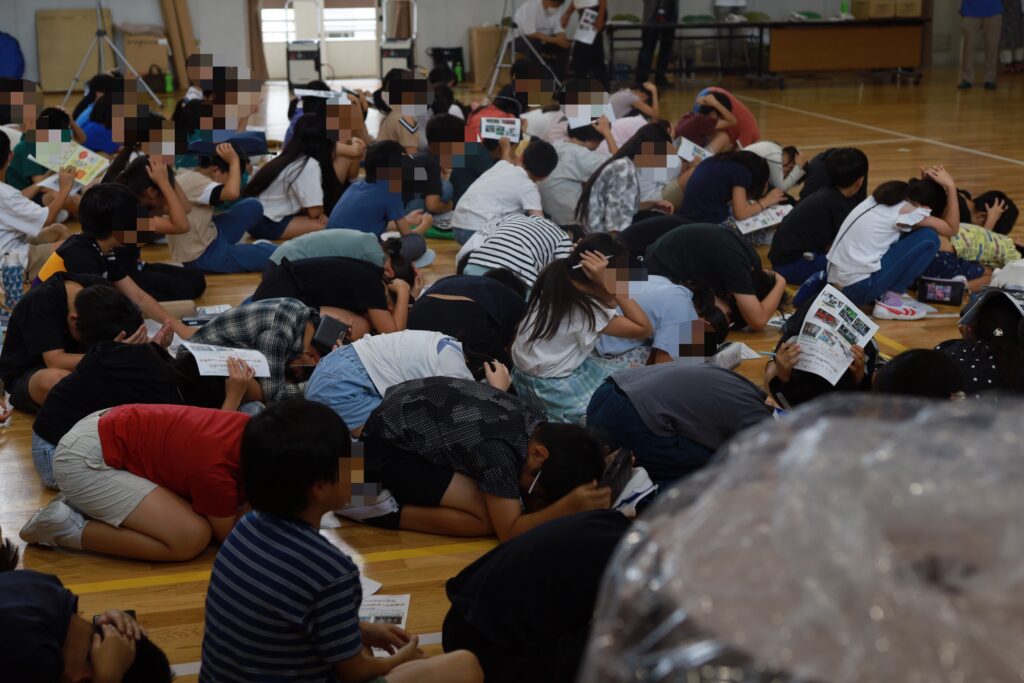

5時間目は、防災についてのお話を聞きながらプリントに書き込みをして学びました。

「今、震度5の地震が起こったらどうしますか?」という問いかけに、子どもたちはすぐに体を低くして頭を守る姿勢に。

日頃の避難訓練の成果もあり、迷わず行動できていました。

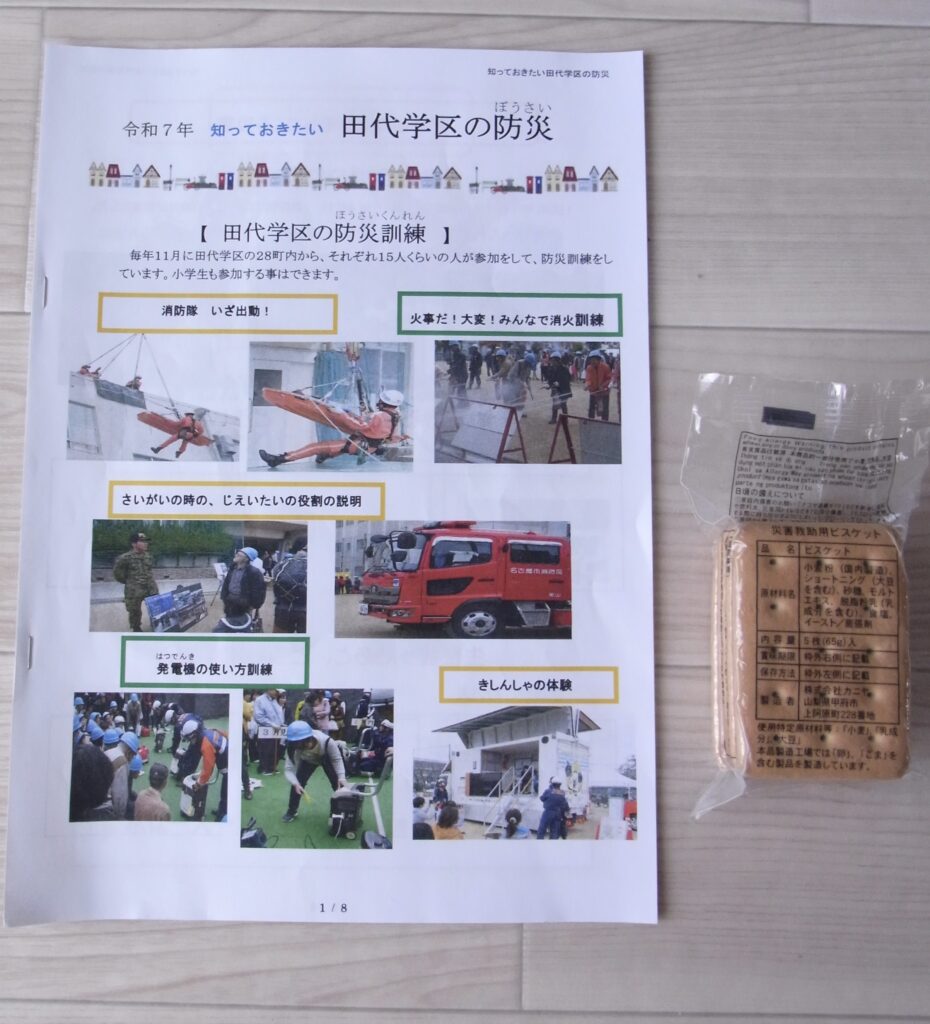

田代学区では年に一度、防災訓練が行われています。災害は突然起こるもの。子どもも大人も、日頃から訓練し備えておくことが大切です。

この訓練では、消防隊や自衛隊の方からお話を聞いたり、起震車の体験もできるそうです。

(今年は11月9日に城山中学校で実施予定。小学生も参加できます!)

阪神・淡路大震災(1995年)や能登半島地震(2024年)では、古い家が壊れてしまう被害がありました。最近の家は丈夫になりましたが、家具が倒れるなど、家の中の危険は残ります。

また、以前は「地震が起きたらすぐ外へ避難」と言われていましたが、現在は自宅が安全であれば、家の中で過ごす「在宅避難」も大切にされています。

避難所で配られる食料が届くまでには3日ほどかかるそうで、家庭での備蓄が欠かせません。

1週間分が理想ですが、少なくとも3日分の水や食料を準備しておきましょう。

災害時は、電気・水道・ガスなどのライフラインが止まることもあります。

復旧までの目安は、電気が1週間、水道が3週間、ガスが5週間とされています。

田代学区は千種区でも大きな地域のため、復旧や物資の配給にはさらに時間がかかる可能性もあるそうです。

自宅でできる備えをしておくことが、安心につながりますね。

地域の避難場所を確認しよう

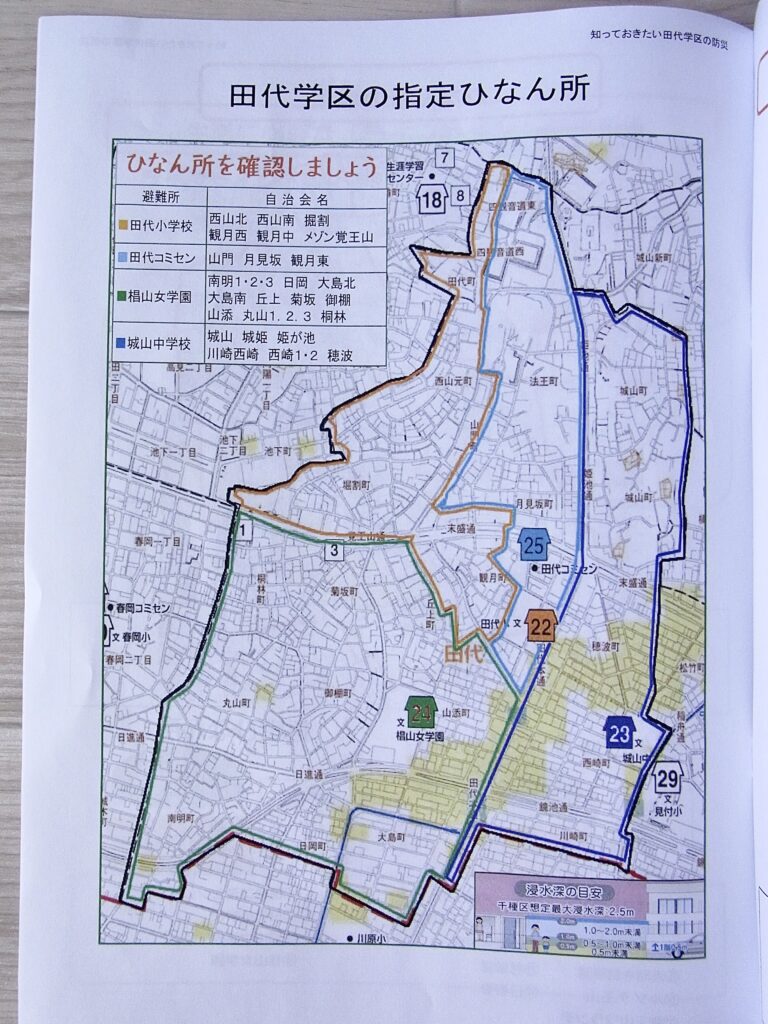

次に、田代学区の地図を見ながら避難所を確認しました。

意外にも、自分の住んでいる自治体を正確に知らない子も多く、家庭でも子どもと一緒に話しておくことの大切さを感じました。

避難所には「緊急避難所」と「指定避難所」の2種類があります。

- 緊急避難所:危険から逃れるために一時的に避難する場所

- 指定避難所:自宅で生活できない人が、しばらくの期間生活する場所

田代学区の指定避難所は、田代小学校・城山中学校・椙山女学園・田代コミュニティセンターの4か所です。

田代小学校には、ビスケット900個・アルファ米600個(水やお湯があれば食べることができる便利なお米です)・水などの備蓄があります。

たくさんあるようにも思えますが、もし4年生全員でアルファ米を食べたとしたら、1日でなくなってしまう量です。

この事実に「そんなに早くなくなるの!?」と子どもたちもびっくり。

そのため、避難する際は自分でも食べ物を持参する必要があります。

また、避難所はトイレやスペースの制約などもあり、家ほど快適ではありません。

自宅や親戚の家で安全に過ごせるよう、「在宅避難」の備えをしておくことが大切です。

備蓄と災害時の工夫

災害時には「お湯」があるととても助かります。家庭でまず準備しておきたいのは、カセットコンロ!

実際、避難所での食事は冷たいおにぎりやパンが中心になるため、温かい食べ物や甘いものが欲しくなるそうです。

今回の授業では、自治会副会長さんがご自宅で備蓄している非常食や防災グッズを見せてくださいました。

定番のカンパンや缶詰から、うどんやようかん、スープ、コーヒーなど多彩な食べ物が机の上にずらり。

まるでお店屋さんのようで、子どもたちは「おいしそうだね!」と楽しみながら見ていました。

非常食の中に、自分の好きなものを入れておくのもいいですね。

水が止まったときの給水ポイントとしては、田代小学校の東門付近にも給水栓があります。

専用のタンクがない場合は、大きなカバンにビニール袋を二重に敷いて代用することもできるそうです。

また、食事の際はお皿にラップを敷いて使えば、水を節約できます。

こうした小さな工夫の積み重ねが、被災時の生活を支えます。

防災設備を体験!

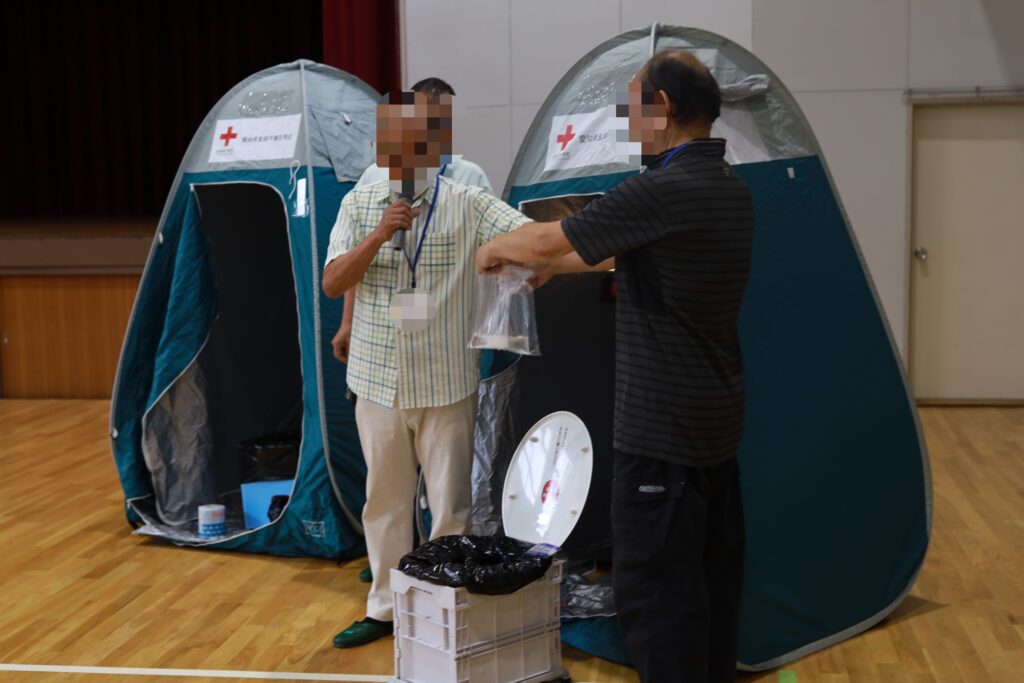

6時間目は、実際に防災設備を見て触れる時間でした。

テント、担架、避難用マット、簡易トイレ、発電機などを見せていただき、子どもたちは興味津々!

(これらは田代コミュニティセンターの防災倉庫に保管されています)

特に覚えておいてほしいのは、簡易トイレの使い方。

トイレ内にビニール袋をセットして用を足し、凝固剤で固めます。その後は空気を抜いてしっかり二重に縛るのがポイントです。

おしっこに見立てた水に凝固剤を加える実験も見せていただき、使い方がしっかり頭に入ったようでした。

それぞれの設備を紹介していただいた後、クラスごとに分かれてさらに詳しく見て回りました。

多様な非常食を見て「これ、うちにもあるよ!」「こういうのもあるんだね〜」と話したり、避難用マットの柔らかさを確かめたり。

担架の上に寝てもらった先生を持ち上げて、その丈夫さも実感しました。

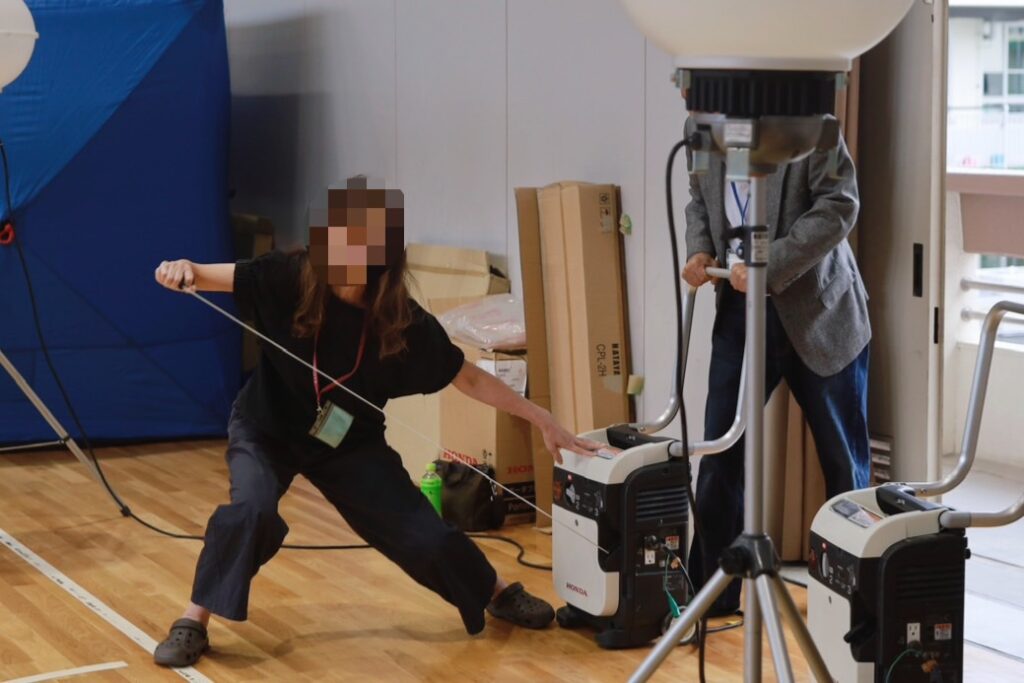

中でも子どもたちのテンションが上がったのは発電機!

カセットボンベ2本で発電できる優れものです。始動させるための紐を勢いよく引っぱると、エンジンがかかって電気が付きます。

体験もさせていただきましたが、紐を引っぱるには少しコツがいるようで、電気が付いた子はとても嬉しそう!

「僕も!」「私もやってみたい!」と長い列ができていました。

また、停電時にも使えるアナログ電話や公衆電話についても教えていただきました。

実はアナログ回線にはわずかな電気が流れており、その電力で通話ができるのだそうです。

今ではあまり使う機会のない公衆電話。特に子どもたちは、電話のかけ方や電話番号を知らないかもしれません。

親子で一度、練習しておくのもいいですね。

まとめ

最後に、持ち帰り用の非常食ビスケットを受け取り、満足そうな子どもたち。

今回の授業では、楽しみながら「備えることの大切さ」を学ぶことができました。

ご準備くださった地域の皆様、貴重な体験を本当にありがとうございました。

災害はいつ起こるかわかりません。

家庭でも話題にして、親子でできる防災を考えていきましょう。